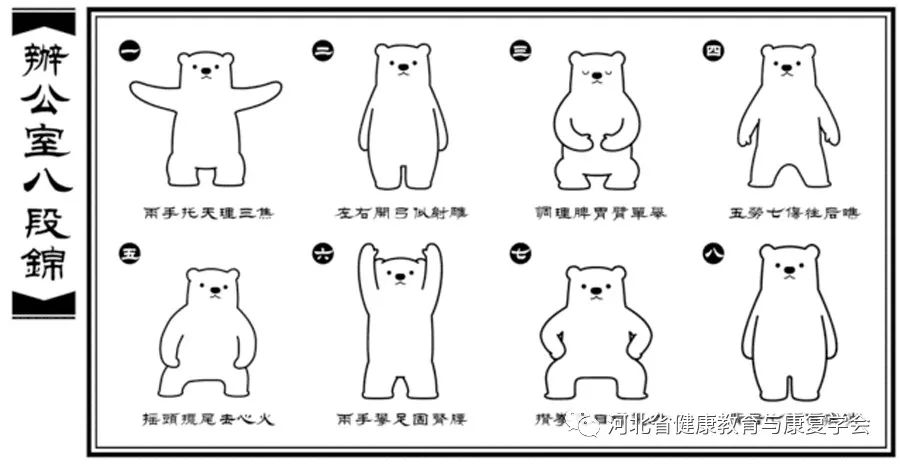

出伏 出伏,意味着全年最热的一段时间过去。但你可能不知道,接下来到秋分前的35天,是一年中最“凶险”的日子。 民间素有“出伏不补,秋冬受苦”的说法,怎么做才能防住病? 出伏,一冷一热的过渡阶段 虽然当下时节已经立秋,但暑热依然未退,气温的最大改变是“温差大”。出伏是由夏入秋、由热转凉、阴阳变化的关键过渡阶段。 心脑血管疾病 秋季昼夜温差增大,人体血管在低温下收缩,血流减慢,容易导致心脑供血不足或血压不稳,诱发头痛、头晕、中风、胸痛等心脑血管疾病。 呼吸道疾病 秋季对应金,也就是中医讲的肺。秋季气温降低、气候干燥,容易导致外邪从口鼻而入,侵袭肺脏,引发感冒、鼻炎、肺炎、支气管炎、哮喘等呼吸道疾病,其中鼻炎、哮喘等还与季节性过敏有关。 胃肠道疾病 立秋后天气仍热,雨水多发,湿热交蒸。如果不注意祛除夏天残留之湿,致使脾伤于湿,人体就可能出现饮食不化、恶心呕吐、腹痛便溏、体弱倦怠等症。此外,肺主皮毛,喜润恶燥,老人在秋季不仅容易干咳,皮肤也可能因干燥或皮肤微循环变差而瘙痒,要注意保湿。 做好4件事离秋病远一点 要预防秋病不经意间找上身体,建议做好以下几点: 适当增加水分摄入 秋季气候干燥,人体容易出现脱水现象,因此要适量增加水分的摄入。比如,多喝白开水、多吃富含水分或者汤类的食物等,以保持身体的水润。 积极锻炼 秋季开始日夜温差大,不宜过早、过晚外出锻炼;运动时间和强度都要量力而行。夏秋交接之后,人极易倦怠、乏力,运动则能增强心肺功能。推荐太极拳、八段锦等方式增强人体抵抗力。 穿衣 出伏后应关注冷暖变化,根据气候适当增减衣物。如果气温明显下降,仍穿着单薄,极易受到寒冷刺激,引发感冒等疾病。尤其是慢性支气管炎、哮喘、慢阻肺、心脑血管病患者,要适时增加衣服,防寒保暖。 情绪调节 秋季容易引起悲伤、忧郁等不良情绪,特别是一些老年人。中医认为忧虑、悲伤的情绪会影响肺脏的宣泄、伤及肺脏。因此,秋季要及时宣泄积郁之情,多进行户外活动,还可以听听音乐、画画、写写书法来舒缓情绪。 入秋后记得常吃“四大”润肺食物! 梨子是秋季盛产的水果之一,也是润肺的佳品。梨子味甘、性寒,具有清热解毒、润肺止咳的功效。梨子中富含水分、膳食纤维和维生素,可以促进消化系统的健康,还能有效缓解咳嗽和喉咙干燥的症状。入秋后常吃梨子,不仅可以滋润肺脏,还可以增强免疫力,预防感冒等呼吸道疾病的发生。 百合是一种具有悠久历史的中药材,也是秋季润肺的上佳之选。百合性味甘淡、微寒,能够清热润肺,滋养阴液。百合含有丰富的维生素B、C以及钙、磷等微量元素,不仅可以滋养肺脏,还能提高代谢和免疫力。入秋后,可以将百合煮汤或者炖粥,每天适量食用,对于预防秋季干燥咳嗽、喉咙疼痛等症状非常有效。 银耳是生活中常见的食用菌,也是秋季润肺的重要食材。银耳具有清热润肺、补虚养身的作用,尤其适合常年面对空调和电脑辐射的人群。银耳富含胶质蛋白和多糖类物质,有助于保护呼吸道黏膜,增强免疫功能。可以将银耳炖煮成羹品或者加入汤中,既美味又能给肺部提供充足的水分和营养,缓解秋季燥咳等不适。 蜂蜜是一种天然的保健食品,也是润肺的良好选择。蜂蜜具有滋润肺脏、润喉止咳的作用,可以改善呼吸道干燥和咳嗽的症状。蜂蜜中富含多种有益物质,如维生素、微量元素、酶类,对增强免疫力、抵御秋季病毒感染有一定的帮助。步入秋天后,可以将蜂蜜加入温水中饮用,或者与梨子、柚子等食物一起食用,以增强润肺的效果。

从今年出伏(8月20日)到秋分(9月23日)的35天,是一年中气温波动最大、最频繁的时间,对于心血管等多个器官都是考验。

秋天阳气逐渐衰退,气候转凉,体质较弱的人,极易发生或复发以下疾病: